Por Luiz Alberto Machado 1

“Tentei, ao longo de todo o livro, jamais separar a

narrativa da evolução da política externa da

História com maiúscula, envolvente e global,

política, social, econômica. A diplomacia em geral

fez sua parte e até não se saiu mal em comparação

a alguns outros setores. Chegou-se, porém, ao

ponto extremo em que não mais é possível que um

setor possa continuar a construir, se outros

elementos mais poderosos, como o sistema político,

comprazem-se em demolir. A partir de agora, mais

ainda que no passado, a construção do Brasil terá

de ser integral, e a contribuição da diplomacia na

edificação dependerá da regeneração do todo.”

Rubens Ricupero

Considerações preliminares

Entre as mais recentes contribuições para a compreensão da história do Brasil e dos

aspectos mais relevantes que nos permitem entender como o País chegou a ser o que é

nos dias de hoje, encontra-se a do embaixador Rubens Ricupero, expressa no livro A

diplomacia na construção do Brasil (1750-2018), publicado no segundo semestre de

2017.

Tendo o privilégio de trabalhar com ele por mais de dez anos na direção da Faculdade

de Economia da FAAP, pude constatar, entre as inúmeras virtudes do embaixador, o

cuidado e o esmero que dedica a tudo o que faz. Nesse sentido, não me surpreendeu

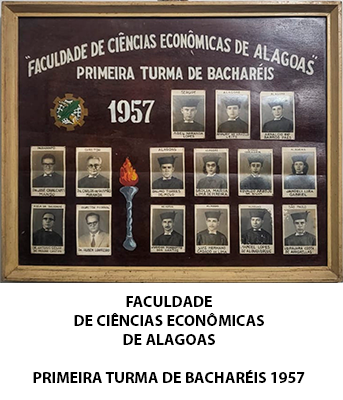

1 Economista, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Mackenzie, mestre em Criatividade e

Inovação pela Universidade Fernando Pessoa (Portugal), é sócio-diretor da empresa SAM – Souza Aranha

Machado Consultoria e Produções Artísticas.

quando tomei conhecimento do texto final da obra à qual se empenhou com tanto

afinco. Trata-se de um livro que foi longa e exaustivamente pensado pelo embaixador,

uma vez que sua elaboração foi sendo amadurecida desde os tempos em que ministrava

aulas na Universidade de Brasília, quando fez parte do corpo docente do primeiro curso

de graduação em Relações Internacionais criado no Brasil.

Trata-se de um livro que veio preencher uma lacuna, como ele mesmo afirma no

prefácio:

Escrevi este livro porque não consegui encontrar nas livrarias o texto que procurava.

Quase quarenta anos atrás, comecei a dar aulas de história das relações diplomáticas

do Brasil, Precisava, para mim e meus alunos, de um compêndio que nos ajudasse, a

mim a ensinar, a eles a aprender, a evolução da política externa como fio inseparável

da trama da história nacional. Queria uma obra que acompanhasse a evolução da

política externa misturada a tudo mais que acontecia naquele momento, como parte

integral e não segregada da vida coletiva.

Com o livro, a intenção de Ricupero, plenamente alcançada, diga-se de passagem, “é

dialogar com os estudantes e também com aqueles que se interessam pela história do

Brasil e sentem curiosidade pela forma como o país se relacionou com o mundo exterior

e foi por ele influenciado”.

Sendo um livro de um único autor, possui a vantagem de ter uma narrativa cuja unidade

flui de um mesmo olhar, sem os benefícios, mas também sem a heterogeneidade de

diversas compilações de especialistas disponíveis no mercado.

A par disso, trata-se de um livro escrito por alguém que possui “um olhar de dentro, de

alguém cuja identidade pessoal, profunda e irredutível, é dada por uma vida inteira

devotada ao Itamaraty e à diplomacia brasileira”. Por esse motivo, compreensivelmente,

em algumas passagens do texto a redação é na primeira pessoa.

Vale reproduzir, a esse respeito, um trecho da resenha do embaixador Paulo Roberto de

Almeida, diretor do IPRI – Instituto de Pesquisas de Relações Internacionais, veiculado

pelo jornal O Estado de S. Paulo:

O imenso trabalho não é uma simples história diplomática, mas sim uma história do

Brasil e uma reflexão sobre seu processo de desenvolvimento tal como influenciado,

e em vários episódios determinados, por diplomatas que se confundem com

estadistas, aliás desde antes da independência, uma vez que a obra parte da

Restauração (1680), ainda antes da primeira configuração da futura Nação por um

diplomata brasileiro a serviço do rei português: Alexandre de Gusmão, principal

negociador do Tratado de Madri (1750). Desde então, diplomatas nunca deixaram de

figurar entre os pais fundadores do País independente, entre os construtores do

Estado, entre os defensores dos interesses no entorno regional, como o Visconde do

Rio Branco, e entre os definidores de suas fronteiras atuais, como o seu filho, o

Barão, já objeto de obras anteriores de Ricupero.

Ricupero, aliás, deixa clara, desde cedo, sua profunda admiração pelo Barão do Rio

Branco:

O ponto de partida é invariavelmente uma ideia de país que se pretende projetar. O

general Charles de Gaulle ficou célebre por haver concebido “uma certa ideia da

França”, para ele inseparável da grandeza, da glória. Para o Brasil, graças, em

primeiro lugar, ao Barão do Rio Branco, com a ajuda de outros diplomatas,

estadistas, pensadores, edificou-se aos poucos uma ideia de país satisfeito com seu

status territorial, em paz com os vizinhos, confiante no Direito, nas soluções

negociadas, empenhado em ver-se reconhecido como força construtiva de

moderação e equilíbrio a serviço da criação de um sistema internacional mais

democrático e igualitário, mais equilibrado e pacífico.

Recorro uma vez mais à resenha de Paulo Roberto de Almeida, para destacar a

importância do Barão do Rio Branco na mossa história diplomática: “O Barão do Rio

Branco, aliás, é um dos poucos brasileiros a ter figurado em cédulas de quase todos os

regimes monetários do Brasil, e um dos raros diplomatas do mundo a se tornar herói

nacional ainda em vida”.

Tomando como referência essas citações dos embaixadores Rubens Ricupero e Paulo

Roberto de Almeida, procurarei enfatizar neste artigo, sem perder a sequência

cronológica adotada por Ricupero ao longo do texto, os principais atores que, em

diferentes momentos, foram de importância crucial para a contribuição da diplomacia na

construção do Brasil.

1. Fases iniciais do ciclo formativo da nacionalidade

1.1. Da negociação do Tratado de Madri (1750) à independência política

(1822)

O primeiro aspecto da obra de Ricupero que chama a atenção reside no fato de que sua

análise da contribuição da diplomacia para a formação do Brasil começa ainda antes da

própria Independência, uma vez que para a compreensão da nossa unidade territorial –

uma das marcas distintivas do Brasil em relação a seus inúmeros vizinhos que se

dividiram no processo de emancipação da Espanha – passa pelo entendimento da

experiência portuguesa, caracterizada, por sua vez, por uma visão estratégica

extremamente inteligente.

A diplomacia é que forneceu a Lisboa, por meio da aliança inglesa, a possibilidade

de sobreviver no jogo de poder da Europa. A variedade de que lançaram mão os

lusitanos consistiu na “diplomacia da fraqueza”, isto é, a capacidade de compensar a

inferioridade militar por outras modalidades de poder, entre elas a busca de alianças

e a influência de fatores intangíveis, os conhecimentos, os argumentos intelectuais, a

preparação cuidadosa das negociações e a habilidade de negociar a partir de

situações desfavoráveis.

Talvez decorra do conhecimento aprendido com os portugueses um dos traços

fundamentais das nossas relações exteriores, qual seja, o de permitir que o País

adquirisse respeito internacional por sua atuação diplomática sem jamais se constituir

numa força hegemônica, quer no plano militar, quer no plano econômico.

Eles [Os portugueses] sabiam por conhecimento intuitivo [e provavelmente os

brasileiros aprenderam com eles] o que hoje o professor Joseph Nye ensina na

Universidade de Harvard: além do hard power, do poder duro da coação militar ou

econômica, existe um poder brando, suave, soft, da persuasão, da negociação. Entre

as variedades do poder brando, sobressaem as do smart ou clever power, o poder

inteligente ou da inteligência, que nasce do conhecimento, da preparação intelectual

e cultural.

Efetivamente, foi por meio do soft power 2 que a diplomacia brasileira se destacou ao

longo de sua história, na qual pontificaram personagens notáveis, entre os quais o Barão

do Rio Branco, Joaquim Nabuco, Oswaldo Aranha, San Tiago Dantas, Saraiva

Guerreiro, Paulo Tarso Flecha de Lima – sem falar do próprio Ricupero – cujas ações

serão objeto de exame no decorrer deste artigo.

Como não poderia deixar de ser, a grande preocupação deste período que antecede a

Independência dos países sul-americanos recai sobre o jogo de poder na Europa, onde a

Grã-Bretanha se apresentava como nação mais poderosa, bem como sobre as disputas

entre a América portuguesa e a América espanhola.

Em termos locais, como bem observa o Prof. Daniel Afonso da Silva, pesquisador do

Núcleo de Pesquisas Internacionais da Universidade de São Paulo (NUPRI-USP), a

ênfase da política exterior nessa fase “corresponde aos mistérios da aquisição,

ampliação e manutenção da soberania brasileira. Daí o ponto de partida do livro ser a

formação do território brasileiro no período colonial e Alexandre de Gusmão (1658-

1753) o representante maior”.

1.2. Da independência até o começo da gestão do Barão do Rio Branco

(1902)

Na sequência, ao analisar os problemas decorrentes da forma como se deu a

independência do Brasil, Ricupero ressalta a importância de José Bonifácio para a

fundação da instituição diplomática brasileira e seu papel fundamental em contraponto

às ações do imperador Pedro I, que só abdicou do trono em 1831, e cujas indefinições

refletiam o dilema vivido por ele entre os interesses de Portugal e os da terra que recém-

conquistara a sua independência.

Justifica-se, a esse respeito, reproduzir dois trechos do livro de Ricupero. No primeiro,

ele transcreve uma passagem do livro Britain and the Independence of Latin America

1812-1830, de C. K. Webster:

“[Após a demissão de José Bonifácio], ministros mais fracos o sucederam, e Pedro

tomou largamente a negociação em suas próprias mãos. Com astúcia, charlatanismo

e coragem característicos, lidou com os conselhos da Grã-Bretanha, os ciúmes de

seu régio pai, as intrigas da França e os complicados partidos do seu próprio

império. Seu objetivo era preservar a posição da Casa de Bragança em ambos os

hemisférios e sua própria predominância nas decisões régias. Seu reconhecimento

por Portugal era-lhe, por conseguinte, essencial, e isso ele somente poderia obter por

meio da influência britânica. Tinha, portanto, que aceitar a interferência da Grã-

Bretanha […]”.

2 Considerado um dos maiores expoentes das relações internacionais, Joseph Nye teve enorme

repercussão com suas obras a respeito do tema no início do século XXI. Partindo da premissa de que a

ideia de poder numa perspectiva mundial esteve sempre relacionada à detenção da hegemonia, por parte

de uma nação, reconhecida por todas as demais nações, Nye afirma que a conquista e manutenção dessa

hegemonia esteve historicamente baseada na força dessa nação, caracterizando o que ele chama de hard

power. Nye foi pioneiro ao elaborar a teoria de que além do hard power, os países deveriam se preocupar

em desenvolver o soft power, ou seja, a capacidade de convencer os outros a fazer algo por meio da

influência cultural e ideológica. Ele, porém, reconhece que, dependendo da situação, seria mais adequado

o uso de estratégias baseadas na força (hard power) ou no convencimento (soft power). Mais

recentemente, Joseph Nye elaborou a teoria do smart power (poder inteligente), que é, na verdade, uma

combinação do hard power e do soft power.

No segundo, ele comenta a citação reproduzida:

Está tudo nessas poucas linhas, e o que não se explicita, facilmente se subentende. A

partir de então, o que passou a predominar já não era, como no tempo do Patriarca, a

perspectiva do Brasil independente, mas o interesse dinástico pessoal do seu

monarca, perspectivas que seguramente se confundiam no espírito de um príncipe

descrito como liberal de convicção, mas absolutista de temperamento. Daí a

necessidade de afastamento dos Andradas, além dos motivos internos que para isso

também concorreram. Só o poder pessoal do Imperador lograria impor solução

altamente impopular, que tornava inevitável o divórcio em relação à maioria da

opinião pública e grande parte das facções políticas afinadas com o espírito da

independência, contribuindo eventualmente para a abdicação.

Logo após a Independência, e até a metade do século XIX, o Brasil passará por

momentos complexos, notadamente os relacionados à Guerra da Cisplatina (1825-1828)

e às negociações com a Inglaterra referentes ao reconhecimento da nossa emancipação.

Nesse período, que inclui o fim do reinado de D. Pedro I, a Regência – em função da

pouca idade de D. Pedro II – e os primeiros anos do reinado do próprio D. Pedro II, um

dos destaques na área política, que se estendeu à área diplomática, coube ao Regente

Feijó.

A fase seguinte, que se estende até o início do século XX e à gestão do Barão do Rio

Branco (1902), foi também repleta de momentos difíceis, que exigiram ação permanente

da nossa diplomacia em plena fase de consolidação institucional da área de política

exterior. Entre os momentos difíceis desse período merecem realce especial (i) os

eventos relacionados à questão do Rio da Prata, cujo episódio mais marcante foi

formação da Aliança Tripartite e a Guerra do Paraguai (1865-1870), (ii) as questões

ligadas à batalha contra o tráfico de escravos que se estende até a abolição da

escravatura (1888), e (III) a Proclamação da República, em 1889. Entre os diplomatas

do Império, responsáveis pelo enfrentamento da turbulenta fase de formação e

consolidação dos Estados nacionais na região platina, merecem citação Paulino José

Soares de Sousa, o Visconde do Uruguai e José Antonio Saraiva, o conselheiro Saraiva.

Segundo Oliveira Lima, o Brasil contou, nesse período, com homens de alto gabarito

político, nos quais “era possível apontar a dignidade oficial como traço comum”.

2. A contribuição do Barão do Rio Branco (1902-1912)

Tem início, em seguida, aquela em que desponta o grande personagem do período da

consolidação territorial, José Maria da Silva Paranhos Junior, o Barão do Rio Branco,

considerado por Ricupero, sem favor algum, o maior expoente da nossa diplomacia.

Como admirador confesso e, provavelmente, o maior biógrafo do Barão do Rio Branco,

Ricupero desce a profundos detalhes para enaltecer a brilhante e quase sempre vitoriosa

participação do Barão nas inúmeras questões diplomáticas em que esteve envolvido. A

admiração do embaixador Ricupero pelo Barão fica evidente quando afirma: “Ninguém

encarnou de forma tão completa e acabada o ideal de diplomacia de que trata este livro

como José Maria da Silva Paranhos Júnior, Barão do Rio Branco, verdadeiro refundador

da política externa brasileira”.

A gestão do barão do Rio Branco à frente do Ministério das Relações Exteriores se

estende de 3 de dezembro de 1902 até sua morte, em 1912. Assim sendo, ocupou o

cargo ao longo do mandato de quatro presidentes da República — governos de

Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha e Hermes da Fonseca, conseguindo se

transformar numa unanimidade nacional em sua época.

Ricupero começa o exame da contribuição do Barão antes mesmo de ter assumido o

Ministério das Relações Exteriores, destacando seu importante papel nos arbitramentos

de Palmas ou Missões e do Amapá. Na sequência, Ricupero expõe minuciosamente o

que ele define como o momento decisivo de Rio Branco, a questão do Acre, concluída

com a assinatura do Tratado de Petrópolis com a Bolívia, em 1903, pondo fim ao

conflito entre os dois países em torno da posse do território, que passou a pertencer ao

Brasil mediante compensação econômica e pequenas concessões territoriais.

Em seguida, Ricupero menciona outros êxitos do Barão também relacionados a

questões territoriais ou fronteiriças para, na conclusão desta parte, analisar a relevância

da reforma do Itamaraty com o objetivo de sua modernização e aperfeiçoamento.

3. A política externa da fase do imediato pós-Rio Branco (1912-1930)

Como era de se esperar, depois de um período tão auspicioso, a política externa da fase

imediatamente posterior à do Barão de Rio Branco foi marcada por uma sucessão de

ministros que não tiveram grande destaque.

O primeiro deles foi Lauro Müller, que permaneceu no cargo de fevereiro de 1912 a

maio de 1917, correspondendo a parte dos mandatos de Hermes da Fonseca e Venceslau

Brás. Coube a ele retomar, também sem sucesso, uma das poucas iniciativas que o

Barão do Rio Branco não conseguiu viabilizar, qual seja, um pacto entre Argentina,

Brasil e Chile, que se tornou conhecido como ABC. A rigor, a viabilização desse pacto

foi tentada posteriormente, no tempo de Perón, na Argentina, e do general Ibañez, no

Chile, igualmente sem sucesso. Essa iniciativa, significativamente remodelada, foi

finalmente tornada realidade em 2008, sob a denominação de UNASUL, agora

incluindo todos os estados da América do Sul.

Foi também durante o mandato de Lauro Müller que se deram as tratativas iniciais com

vistas à posição do Brasil na Primeira Guerra Mundial, assunto que dividiu a opinião

pública. A posição brasileira, a exemplo do que ocorreria na Segunda Guerra,

acompanhou a evolução dos Estados Unidos, começando pela neutralidade e evoluindo

para a declaração de guerra e participação efetiva ao lado dos aliados.

Na sequência, o ex-presidente Nilo Peçanha assumiu a liderança do Itamaraty por um

ano e meio, período coincidente com o final da guerra. Foi substituído pelo embaixador

Domício da Gama, principal colaborador do Barão do Rio Branco, que permaneceu no

posto por cerca de dez meses. Apesar do pouco tempo no cargo, por ter passado oito

anos como representante do Brasil em Washington, exercia influência nos meios

diplomáticos norte-americanos, o que foi essencial para que, do seu posto no Rio de

Janeiro, prestasse grande auxílio a Epitácio Pessoa, escolhido para chefiar a delegação

brasileira à Conferência de Paz, da qual o Brasil saiu com elevado prestígio na Europa,

“especialmente se comparada com sua limitada contribuição durante a guerra e sua

capacidade real de influenciar eventos na arena internacional”.

Domício da Gama foi sucedido por um amigo pessoal de Epitácio Pessoa, o professor

da Academia de Direito de São Paulo, José Manuel de Azevedo Marques,

“personalidade modestíssima, convenientemente pouco versado em questões

internacionais”.

Ao assumir a presidência da República em 1922, Artur Bernardes nomeou Félix

Pacheco como ministro das Relações Exteriores. Embora tenha permanecido no cargo

por praticamente todo o mandato de Artur Bernardes, não deixou lembranças muito

favoráveis, sendo mais lembrado por ter iniciado – numa época imprópria – uma

campanha que se arrasta até os dias de hoje, sem êxito, a de conseguir uma cadeira

permanente para o Brasil no Conselho da Liga das Nações. Não conseguindo seu

intento na época, o governo brasileiro adotou uma posição extrema decidindo retirar-se

do Conselho e da Liga, sendo o primeiro país a tomar essa posição por motivo político.

Eleito para suceder Artur Bernardes, Washington Luís indicou o deputado baiano

Otávio Mangabeira para o posto de ministro das Relações Exteriores. De acordo com

Ricupero, “em contraste com o ativismo diplomático pouco judicioso da dupla

Bernardes e Félix Pacheco, o governo seguinte, de Washington Luís, empurrou o

pêndulo para o extremo oposto, de um exagerado retraimento […] abraçando uma

política externa tímida e minimalista”.

Em termos de política externa, os anos finais da República Velha foram marcados, para

Ricupero, por acentuado contraste:

O cotejo entre os dois governos deixa a impressão de que a diplomacia de

Bernardes, além de mal concebida e mal executada, excedia o potencial do país,

enquanto a de Washington Luís permanecia aquém de nossa capacidade de ação.

Apesar dos apelos da França e da Inglaterra, o governo não quis retornar à Liga. […]

Não se resumem a esses os exemplos de “diplomacia por omissão”. O discurso

oficial proclamava continuar a política amistosa de Rio Branco em relação aos

Estados Unidos. Apesar disso, o governo recusou adesão ao Pacto Briand-Kellog,

iniciativa franco-americana de renúncia à guerra (1928). A alegação brasileira era

que o pacifismo da Constituição tornava redundante o pacto, sobre o qual, ademais,

não havíamos sido consultados. Sem embargo da procedência dos argumentos,

perderia menos em apoiar iniciativa anódina e bem-intencionada do que em abster-

se, correndo o risco de ser mal interpretado.

Nessas condições o Brasil vê o final da República Velha, que chega ao fim com a

deposição de Washington Luís e a vitória das forças revolucionárias que conduziriam

Getúlio Vargas à presidência da República.

4. A era de Getúlio Vargas: a Revolução de 1930 e o Estado Novo (1930-1945)

Nesta parte, Ricupero perpassa brilhante e detalhadamente pelos delicados momentos

vividos pelo Brasil em três momentos cruciais de sua história: a Revolução de 1930, a

Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial.

Logo na abertura desta parte, afirma Ricupero:

A era de Getúlio Vargas de 1930 a 1945 deixa a impressão de uma fase de transição

que prepara o advento do Brasil contemporâneo. Os arranjos institucionais – a

Constituição de 1934, a Carta de 1937 – nascem como que predestinados a uma

duração transitória, em busca de uma forma definitiva. O desígnio ambicioso de

instituir um Estado Novo não sobrevive ao desaparecimento do fascismo, cujas

instituições lhe serviram de parcial inspiração.

Além de destacar os efeitos do colapso de 1929 na economia brasileira, os esforços para

melhor inserir o Brasil nos fluxos do comércio internacional, o fascínio pelo exemplo

nazifascista e o jogo duplo de Getúlio na Segunda Guerra Mundial, Ricupero realça o

papel desempenhado no período por Oswaldo Aranha. Em depoimento reproduzido na

fotobiografia escrita por Pedro Corrêa do Lago, Ricupero chegou a afirmar que “depois

do Barão do Rio Branco, Aranha foi o maior chanceler brasileiro na República”.

Na parte do livro dedicada à análise do papel desempenhado por Oswaldo Aranha,

Ricupero se apoia, entre outras fontes, na obra de Stanley Hilton, considerado o maior

biógrafo de Oswaldo Aranha. O principal artífice da estratégia brasileira na esfera

diplomática definiu-a de maneira breve e simplificadora: “A política tradicional do

Brasil pode resumir-se na […] fórmula ‘apoiar os Estados Unidos no mundo em troca do

seu apoio na América do Sul”. Para Ricupero, a síntese da definição da estratégia

diplomática brasileira do período “remetia à forma pela qual se havia interpretado entre

nós a ‘aliança não escrita’ da era Rio Branco-Nabuco, embora o Barão, sempre prudente

e comedido nas palavras, jamais traduzisse sua presumida intenção de maneira tão

transparente, definitiva e comprometedora”.

A extrema fidelidade de Aranha a Getúlio não implicava na aceitação pura e simples